以前在閱讀駱以軍為年輕創作者寫的推薦序(或推薦跋)時,總不免一面研閱一面蹙頞,眼見他一會兒將寫手比擬成少年版張愛玲、莒哈絲的知己,一會兒指陳這些小說得與卡爾維諾、卡夫卡等巨匠作品比肩(或行文方式令他想起馬奎斯、昆德拉),云云。愈是說得上頭上臉,反而愈激發讀者的比較之心──當然,多方對照之下,總是失望的時刻多。

我覺得前此有許多媒體人以「臺版的《末路狂花》」來介紹電影《迷走廣州》,也有相類的問題;或許這樣的比附乍見吸睛,確實能引起閱聽受眾的觀賞欲望,然則內容一旦見光,那種不對板造成的反噬效應往往將更為暴烈,實不可不慎。

縱虎

生命是最寬容的海──《我的麻吉4個鬼》

電影現正熱映中,本文有些許劇透,慎閱。

《我的麻吉4個鬼》改編自韓國電影《開心鬼上身》,情節基底雖同,可是編導在細節呈現上著意融會了更多臺灣味,從而將發生在主人翁身上的遭遇推擴至普世境地──關於存在與虛無、屬世旅途的陪伴,以及該如何才能與自身的命運和解。

笑中帶淚是本片的底色,演員表現相對清爽,且多有突破(例如宛如人格分裂的曾敬驊、又悍又媚的邵雨薇、擺落偶包的坤達等),而末後的「解謎」過程更是令人眼界大開,如同韋禮安獻唱的主題曲名:一直都在。

I’m a Kenny boy, in the Barbie world──《芭比》

有些許劇透,慎閱。

電影《芭比》(Barbie)讓我出戲的地方有二:其一為說教意味濃厚的密集對。將這些對白拆解出來都是振聾發聵的警句沒錯,但合在一起就動輒令觀者感到不耐,哪怕冠以幽默的場景畫面;其二,則是芭比樂園和現實世界之間的關係,究竟是一種對應,或者一種聯結,還是類似於平行宇宙……也許都是(都不是)?邏輯上的不絲滑,就很難讓人進入相關語境,更甭提片中的美泰兒公司,在視覺效果上幾乎雷同於芭比所在的「多巴胺伊甸」了。

某種程度而言,《芭比》似乎滿適合以舞臺劇的形式重新演繹,歌舞秀和大亂鬥當然可作為特色賣點和轉場的文本內容,就看編導有無興致發展粉紅宇宙了。

穿梭陸海空,時光超展開──《印第安納瓊斯:命運輪盤》

近來不知是走什麼懷舊風,繼超級瑪利歐兄弟之後,瓊斯博士和芭比又先後躍上大銀幕,令我忍不住要把當年水叮噹樂團(Aqua)的那捲錄音卡帶重新找出來,只可惜已遍尋不著合適的播放工具。

電影《印第安納瓊斯:命運輪盤》接續前此累積的影視IP和角色形象,為老影迷和新觀眾帶來一場視聽饗宴──不若換角頻繁的007,橫跨大銀幕四十餘載的演員哈里遜.福特(Harrison Ford)始終是瓊斯博士的唯一飾演者,從年輕到年老,外表的皮囊縱使穿舊了,內在的情懷卻依然歷久彌新。

藍色,是最包容的顏色──讀千先蘭《一千種藍》片段

我差點忘記午夜之前要提交讀書心得給時報文化出版社,幸虧筆力尚稱穩健,趕緊利用下午零碎的通勤時間試閱相關篇章、晚間開筆,總算如時寄發!

科幻文學一向被賦予陽剛特質,在那個由齒輪、電路和理化迴圈構成的世界,就是由瑪麗.雪萊(Mary Wollstonecraft Shelley)創造出來的經典角色科學怪人,也不免以高大威猛的形象示眾──韓國作家千先蘭則自有一套對科幻文類的理解,她的筆法清淺而柔細,內容更側重角色互動片段的描摹,充滿了生活化的質地,與讀者印象中動輒出入宇宙、遠征星際的恢宏敘事大相逕庭,也這由於如此,《一千種藍》方得以蛻變出屬於朝鮮半島新世代的寫作風味。

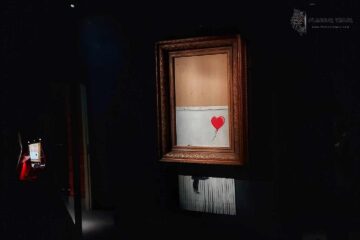

愛在垃圾桶,一如道在屎溺──小記「垃圾桶中的愛──班克斯」國際巡迴展

在拍賣會場上「自毀長城」的英國匿名塗鴉大師班克斯(Banksy),他的那幅名作《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin),現正於台北當代藝術館展覽中!

除了須提前預約以確保擁有最佳的觀展品質之外,展區內另還播映一段彼時拍賣會上競標作品、乃至於有人暗中啟動毀畫程序的影片──我覺得與其將之視為一項即席的(再)創作,倒不若說這項舉措寄寓了班克斯對資本運作體系的狂嘲與諷刺,尤其對比於那些出入豪華派對、鎮日在觥籌交錯間浪擲光陰的,品味人士,沉默的「氣球女孩」(Girl with Balloon)說不定才是最真誠的。

歡喜驚怯,一步步走向沒有光的所在──讀米莉安.德爾.里歐《黑暗旅遊:暗黑吸引力的目的地》

在疫況下歷經約時三年的邊境封鎖,許多人忽然意識到「旅行」的重要性,不僅在於實踐休閒娛樂等感官目的,更在於維持內在微妙的平衡狀態──藉由置身他方的在場與不在場經驗,去調和步調,去摸索節奏,由是獲得身心靈全方位的滿足。

而米莉安.德爾.里歐(Míriam del Río)的《黑暗旅遊:暗黑吸引力的目的地》,則提供另類的路徑,書中介紹的目的地千奇百怪,從森林樹海到荒漠黑山,從墓園墳場到精神病院,這些空間往往缺乏千金散盡的血拼樂趣,也沒有香檳、魚子醬布置出來的奢華餐桌氛圍,可是黑暗的深處,卻有些什麼正在游移著,蠢動著,伸出充滿誘惑的白手臂,頻頻向旅人招搖。

一抹春風百劫身──《化劫》

寫這篇影評時,電影還在熱映中,我參加的是特映場次──內文有劇透,慎閱。

一直以來,臺灣的市場規模就適合善用槓桿,發展小成本但精緻、特殊的影視題材,比如校園愛情,比如鬼怪;新近上映的《化劫》(Antikalpa)則意圖結合兩者,將搞笑元素和恐怖氛圍共冶一爐……成不成功見仁見智,倒是電影藉機點出臺灣相對浮濫的宮廟文化以及「淫祀」風潮,求神問卜本為尋求正道,最後卻因迷信而失卻方向,不可不戒慎。

「等知道了以後,你就痛苦了。」──《青蛇》

陳玉添教授 (GS. Trần Ngọc Thêm)在《探索越南文化本色》一書裏頭,曾由語源和文化風俗等視角論證「端午」與百越地區的深刻連結──無獨有偶,執導電影《青蛇》的徐克,同樣出生於法屬印度支那的越南西貢(今胡志明市),意即傳統意義上的炎方。敢情是因著地緣影響,以至於他對此類主題特別感興趣?

另方面,由於《白蛇傳》的廣為流播,一般民眾對於端午節和蛇虺蟲蚋、雄黃酒之間的關係並不算陌生,徐克《青蛇》的突破之處在於,編導巧妙地採取第二女主角的觀點張望人間世,並重新詮釋了這則跨越多重邊界的寓言。

時逢一年一度的「惡月惡日」,除了掃除、食糉、掛香包,藉由影視作品來回味端午節,也是不錯的選擇!