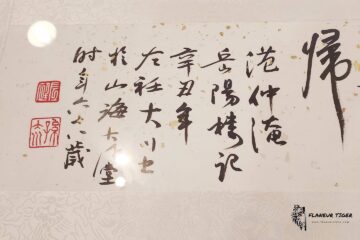

我實際上是在出境差旅前夕,轉往參觀孫大川老師的「番人寫字—孫大川Paelabang danapan的戲墨與塗鴉」展覽,著意避開人群和可能熟識的面孔,反而更能聚焦於戲墨與塗鴉的作品本身。

以前在課堂間,無意間聽得書法家董陽孜囁嚅:「現在的小朋友,恐怕連毛筆是什麼都不知道了……」幸虧我還見過文房四寶,小時候也還一度學過──差旅結束後的解隔日為十月十日午夜,適逢展覽告一段落,特以為記。

縱虎

時代的Style──讀陳柔縉《人人身上都是一個時代》

去年年尾,作家陳柔縉在新北市淡水區遭餐點外送員由後方騎車追撞,導致頭部受到重擊;經連日搶救後未果,終而於一年前的今天(十月十八日)離世,享壽五十七歲。

陳柔縉出身政治記者,後則專事寫作,並於大專新聞系所兼課;或許是早先的職涯訓練使然,陳擅長「以管窺天」、「明察秋毫」,由極其瑣碎的微物資料去推敲時代變貌,並總能穿針引線,織就一幅幅鮮靈生動的庶民圖像。

大約八九年前,我寫過《人人身上都是一個時代》的書評(印象中似乎得了什麼徵文獎,或者刊在某份雜誌上),張貼出來特以為紀念,也祝願陳柔縉離苦得樂,在天堂持續從事她最愛的人間觀察與寫作。

逃,其實也是在尋找──《藏匿處》

撰寫這篇觀影心得的時候,電影《藏匿處》尚未上映──底下的心得有劇透,不喜誤入(事實上,我的觀影心得多少有劇透,但前此討論的,泰半是上映多時的電影,所以並未特別標記)。

我欣賞陳彥光導演初次執導長片,便能掌握類型電影的精華,並透過情節敘事的反轉、主客人物的換位以及知能觀點的移遞,營造出「黑吃黑、鬼咬鬼、愛演我陪你演」的驚愕效果……關於江湖之惡,世道之險,滾滾紅塵中掙扎求生的兒女要覓得一方歇身的《藏匿處》,事實上何其艱難。

邂逅或者別離,都是人生的化學反應──《青春愛爆炸》

即將開學了,有些人興高采烈,有些人愁眉苦臉;更有一些人,他們來不及告別漫長的假期,生命就此停頓──同學紛紛自四方返校,課室內的桌椅,卻陡然空出了一席。

布萊恩.杜菲爾德(Brian Duffield)執導的《青春愛爆炸》(Spontaneous),所處理的便是這樣的課題:關於青春期躁鬱,荷爾蒙無端變化卻面臨同樣無端的「自爆」意外;人心惶惶的當刻,不乏政府部門介入調查,多少學者專家跳出來大聲疾籲,卻彷彿只將這群自危的青少年愈推愈遠……此間當然也有明亮而珍貴的片段,例如男女主角的初戀異想,縱使一切如同青春般轉瞬即逝,刻在心底的名字卻也永恆。

朱紅灑金的輝煌背景──讀李天葆《浮艷誌》

讀完李天葆《綺羅香》後又開始讀《浮艷誌》,其實滿不簡單的(我指的是在這樣短的時間內重讀同位作者的作品)。

實際上,於我而言,李天葆和鍾文音稱得上是同類型的作家──當然,他們彼此的行文題材和修辭風格是天差地別的,但卻又不約而同地陷溺在某種迴旋、衍生的敘述情境裏頭,並且心甘情願地踵事增華……一次讀多了他們的作品易使人發膩,不過隔三差五,總還讓我不住尋來翻覽片刻,應可歸納為消磨長夜的軟性讀/毒物,帶有微上癮的屬性。

且向花間留晚照──「2022臺北市政府藝文組織譽揚頒獎典禮」觀禮有感

昨日應文訊雜誌社邀請,前往參加「2022臺北市政府藝文組織譽揚頒獎典禮」──記得不錯的話,這場活動原本打算於今年五月中旬假西門町紅樓舉辦,奈何受到突發的疫況影響,只得捱延迄今。

如願見到一些長青出版人,包括獲獎的爾雅出版社創辦人隱地(柯青華)、洪範書店創辦人葉步榮、九歌出版社總編輯陳素芳(因負責人蔡澤玉尚在隔離期內,無法親臨現場);當然還有作家群:頒獎的張曉風、向明、陳育虹,臺下觀禮的愛亞、陳雨航、黃碧端……我自己因為偏好閱讀,對於出版、發行事業的經營向來不致太過悲觀;但由昨日與會的情況來看,到場的嘉賓的確偏向高年齡段──所謂「閱讀」習慣的世代差異,或確實存在。

百年唱遊──《跨樂時代》、《亞洲最老的搖滾人──邱晨》

其實臺灣早就該有人去從事流行音樂的歷史梳理,並予以普及化了──今此導演兼製作人熊儒賢身先士眾,不僅排除萬難地取得各項影音資料的版權,紀錄片《跨樂時代》更以深入淺出的方式呈現戰後迄今的臺灣流行音樂演變狀態:從歌曲語言、演唱場景、傳播載體到旋律背後透露的文化趨勢,數十分鐘的內容適足以敷染出一幅又一幅聲音圖景,此等濃縮凝斂的作功,又哪裏是坐享其成的觀眾(或聽眾)所能想像的?

《亞洲最老的搖滾人──邱晨》則可視為《跨樂時代》的另一註解或補充,藉由專人訪談,本片呈現音樂人邱晨投身相關創作生涯以來的心路變化:無論是「丘丘合唱團」所取得的跨時代突破,抑或《特富野》專輯所寄寓的原鄉情懷,亞洲最老搖滾人所欲表達的「聲音與憤怒」,盡在其所積累的一首首歌曲中了。

神子亦凡人──《神子》

受友人邀請參與第九屆「台灣國際酷兒影展」,觀賞義大利出品的劇情片《神子》(La santa piccola)。

導演西爾維雅.布魯內利(Silvia Brunelli)過去曾獲威尼斯雙年展的獎學金,作為其首部執導的劇情長片,無論由情節敘述或角色設定來看,這部電影均顯得成熟;更值得激賞的是,導演選擇於那不勒斯(拿坡里)濱海市鎮取景,設法留存在地原味,另方面也由古典的基督宗教意象著墨,繼而賦予當代的詮釋──聖與俗就在兩段劇情線中交織成形,儘管親子關係和兄弟情誼與時俱動,卻成就了這部日常詼諧、悱而不傷的生活小品。

驅魔或者趨魔,隱形或者變形──讀蕭上晏《我與我的隱形魔物:成人亞斯伯格症者的深剖告白》

在臨床醫學上,關於「亞斯伯格症」的討論未嘗歇止,無論是將其視為一種病況抑或分屬特定的人格取向,相關發言泰半自學理角度切入,不及觀照這些亞斯伯格症者貨真價實的日常與非常。

蕭上晏在《我與我的隱形魔物:成人亞斯伯格症者的深剖告白》中,則以第一人稱立場現身說法,從社會處境到親密關係,「我與我的隱形魔物」彷彿背對背擁抱,意圖在深淵般的人世間一路尋求涉險的平衡點。如其所言:「對被社會標註為異常的人來說,整個社會才是我們的異常。」幸而,來自深淵的凝視未能將其看殺,卻為讀者延來出乎意表的文本體驗。