我記得自己寫過司馬中原的書評,在電子信箱裏搜尋翻找,果然覓得一篇當初發表在雜誌上的文章──已經是十幾年前的事了。

為了重新排版、張貼出來,所以重看了一遍;我在文字上其實沒有什麼突破性的發展──文藝腔淡了些,但考究文字的作者永遠不可能完全豁免於這項毛病──某種程度上,我覺得司馬中原的作品可以增補(學院派)臺灣文學史的討論空缺,一是依循鬼魅敘事開展的大眾文學類型,一是「鄉土文學」的雙面性,對諸如司馬中原、段彩華和朱西甯等作家而言,他們筆下的「鄉土」或在彼岸,可謂「一個鄉土,各自表述」的最佳範式。

標籤: 臺灣文學

北市博愛人人座──從李昂的「博愛座」抱怨文談起

對我來說,臺北捷運車廂內最優越的座位,便是一組呈L型排列的座區,當中與博愛座相垂直、並靠內的一般席,因為那地方最不容易「被讓座」(有博愛座和靠外的椅位先擋著)。如今,博愛座似乎已經成為道德的電椅,輕易坐不得。我自己是寧可站著,也不願往那深藍處擱去,因為讓座不僅麻煩,而且於我而言還有點做作──畢竟我真心想投閒置散、想舒服些,才選擇坐下的;既是如此,起身讓座就帶有半強迫的成分,為人所不喜。

文學創作中的自我表演──參與「新詩選集」作業有感

忙碌到不行的當下,我居然還有餘裕就參與新詩選集作業一事撰寫心得,實在也是不吐不快──憑心而論,這項事工離我熟悉的閱讀經驗較遠,近乎啼聲初試;可也就是接下這份選務後,龐雜的文本內容進一步開啟了我另類的視域,就像雛鳥被母鷹逼迫著跳脫舒適圈、直面危崖與深淵……殊不知危崖有花,深淵也具備反向凝視的魔力,經此一躍/閱後,果然長了自己不少的品味和工夫。

一半書桌,一半餐桌──讀劉書甫《喫心地》

貴的東西當然得好吃,否則等同於當了回「盤子」;而能夠在尋常食物中甄別良窳、發掘別樣的滋味,才稱得上是「矮子裏頭拔將軍」的真工夫──劉書甫的《喫心地》就給我這樣的感覺。

同樣寫吃喝,作家不拘時地,卻以細味為念:從工地飲料到精品咖啡,從攤檔飯麵到居家甜點,套用其自言:「藉由偵探之眼,詩人之心,我找到了飲食寫作的樂趣」,這樂趣不僅源於感官體驗,更在於柴米油鹽間蘊現的民生智慧與文化真髓。

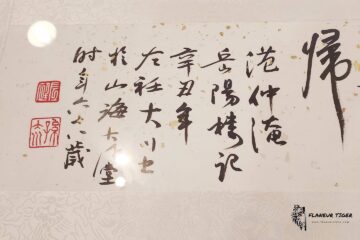

也是久久酒一次──「番人寫字—孫大川Paelabang danapan的戲墨與塗鴉」展覽觀後感

我實際上是在出境差旅前夕,轉往參觀孫大川老師的「番人寫字—孫大川Paelabang danapan的戲墨與塗鴉」展覽,著意避開人群和可能熟識的面孔,反而更能聚焦於戲墨與塗鴉的作品本身。

以前在課堂間,無意間聽得書法家董陽孜囁嚅:「現在的小朋友,恐怕連毛筆是什麼都不知道了……」幸虧我還見過文房四寶,小時候也還一度學過──差旅結束後的解隔日為十月十日午夜,適逢展覽告一段落,特以為記。

在世界開始之前,在旅程結束以後──讀孫得欽《愚人之歌》

在柏拉圖的《理想國》裏頭,詩人理當是被驅離的一群,因為後者製造幻象、遠離實在,更可能透過創作使受眾失去理性的判斷;而孫得欽的《愚人之歌》,則帶有幾分自我浪遊的意味──毋須被動等待逐客令,自個兒的歌自個兒唱,詩人或正如同愚人,以其混沌成其大,並在字裏行間開展出來的美麗新世界中奪回造物者的地位,以及無與倫比的隨興、自由。

性不性,都有點意思──讀張亦絢《性意思史:張亦絢短篇小說集》

「大膽談性」的口號在臺灣喊了許多年,但落實下來,相關議題動輒淪為電視名嘴不忌葷腥的淺碟式討論,再不然就是包裝成學院裏頭高蹈的論述話語(精神分析、女性主義blablabla),期間縱有李昂等小說作家力挽狂瀾,畢竟缺乏更年輕一輩創作者的踵繼。張亦絢適時端出的《性意識史:張亦絢短篇小說集》,算是稍稍增補香爐與甘蔗之外的不足,難能可貴的是作家並不耽於表層的器官描寫,而是從肉身沃壤間開展出一朵朵妖饒的、充滿辯證性的思想惡之華,反思性/別的同時,也透過敘述者身歷其境的指引,為讀者重構欲望法則的模樣。